Dass Menschen den Himmel im Griff haben könnten, galt lange als Traumbild der Science‑Fiction. Doch in China, wo Wasserknappheit, Smog und agrarische Risiken existenziell sind, rückt dieser Traum in greifbare Nähe. Am 9. Juli 2023 stiegen über der Bayanbulak‑Steppe in Xinjiang erstmals mittelgroße unbemannte Fluggeräte auf, die jeweils ein Kilogramm silberiodidhaltiges Pulver in die Wolken bliesen. Der nun veröffentlichte Bericht der China Meteorological Administration meldet für diesen Versuch einen Niederschlagszuwachs von mehr als vier Prozent über 8 000 Quadratkilometern – das entspricht gut 70 000 Kubikmetern zusätzlichem Wasser, genug, um 30 olympische Schwimmbecken zu füllen (China Meteorological Administration).

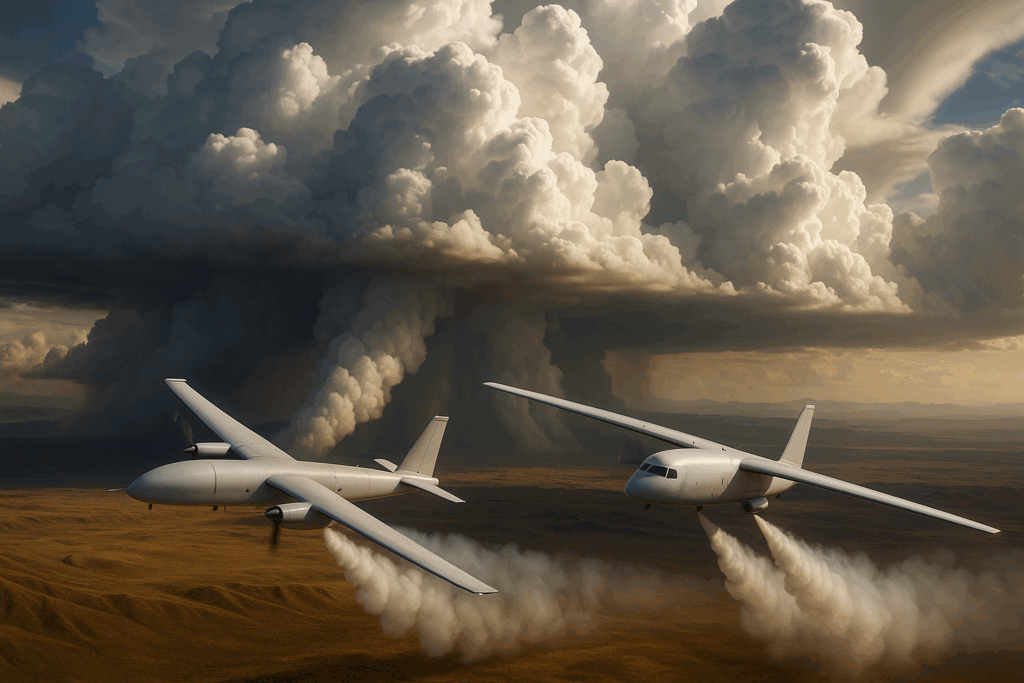

Technische Neuerungen: Drohnen statt Kanonen

Wer Chinas Weg nachzeichnet, stößt rasch auf eine länger währende Obsession mit dem Klima. Schon Mao Zedong ließ in den 1950er‑Jahren Kanonen in die Wolken feuern; seither wuchs eine staatliche Wettermodifikation, die heute nach Regierungsangaben 35 000 Menschen beschäftigt. Spätestens mit den Olympischen Spielen von 2008, deren Eröffnungsfeier dank silberiodidgefüllter Raketen regenfrei blieb, erkannte die Weltöffentlichkeit, wie pragmatisch Peking an das Firmament herangeht (Beijing Organising Committee). Was früher Militärflugzeuge und Bodenraketen erledigten, übernehmen nun Drohnenschwärme mit Sensorik, Radar und Künstlicher Intelligenz.

Ein Meilenstein ist das Xinjiang‑Projekt: Zwei Modelle, das X‑G500 und seine Schwesterversion, stiegen auf 5 500 Metern Höhe und absolvierten vier Flüge binnen 24 Stunden. Der präzise Ausstoß winziger Kristalle, deren Gitterstruktur Eiskernen ähnelt, ließ Wassertröpfchen gefrieren und als Regen fallen. Die chinesischen Ingenieure jubeln über Effizienz: Ein einziger „Kaffeebecher“ Silberiodid genügte für besagte Wasserflut (Aviation Industry Corporation of China). Parallel lief in Hami eine 45‑tägige Testreihe mit dem TB‑A‑Drohnenmodell, ursprünglich als Kampfdrohne entwickelt, nun mit 24 Silberiodid‑Rods und 200 Rauchgranaten bestückt – Dual‑Use im wörtlichen Sinn (Global Times). Seit September 2024 setzt eine Langstreckendrohne mit 20‑Meter‑Spannweite Erkundungsflüge an, um günstige Wolken zu identifizieren und die Seeding‑Fenster sekundengenau zu treffen (Xinhua).

Silberregen als Segen?

Der Nutzen liegt auf der Hand: Xinjiang ist Chinas trockenster Landesteil; zusätzliche vier Prozent Niederschlag können Viehweiden bewässern, Staubstürme mindern und Grundwasserreserven schonen. Für Pekings Strategen, die den Agrarsektor stabil halten wollen, zählt jeder Kubikmeter. Hinzu kommt die Symbolkraft technischer Selbstbehauptung: Nach Jahren beispielloser Hitzewellen ließ sich China 2021 sogar die Party‑Hundertjahrfeier in Peking von einem abendlichen Wolkenbeschuss versüßen; herabregnende Schadstoffe wurden buchstäblich ausgewaschen und die Feinstaubbelastung sank binnen Stunden um zwei Drittel (Tsinghua University Environmental Monitoring Report).

Ökologische und gesundheitliche Risiken

Doch jede Medaille glänzt nur auf der einen Seite. Silberiodid ist ein Schwermetallsalz, das unter dem US‑Umweltrecht als potenziell toxische Substanz gilt. Eine umfassende Technologie‑Studie des US Government Accountability Office kommt zwar zu dem Schluss, dass die heute eingesetzten Mengen keine akute Gesundheitsgefahr darstellen; gleichzeitig betont der Bericht, dass Langzeitfolgen bei großflächiger Ausdehnung unerforscht sind (US GAO). Das Bulletin of the Atomic Scientists mahnt gar vor einem „Silber‑Geschoss“, das komplexe Wasserprobleme in simple Techniklösungen zwänge und damit strukturelle Ursachen verdränge (Bulletin of the Atomic Scientists).

Ökologen verweisen zusätzlich auf kumulative Effekte. Silber kann sich in Böden anreichern, Mikroorganismen hemmen und Fischbrut schädigen, wenn Grenzwerte langfristig überschritten werden. Zwar zeigen viele Felduntersuchungen bislang keine signifikanten Belastungen, doch sie spiegeln meist zeitlich und räumlich begrenzte Programme wider. Wird ein Gebiet wie Xinjiang nun über Jahrzehnte im Jahrestakt bedient, könnten neue Schwellenwerte erreicht werden (Chinese Academy of Sciences).

Juristische Grauzonen und geopolitische Spannung

Noch schwerer wiegt die meteorologische Grauzone. Wolken sind beweglich; was über Hami fällt, könnte naturgemäß weiter östlich fehlen. Innerhalb Chinas beschuldigten sich bereits in den 2000er‑Jahren die Provinzen Henan, Guangxi und Shaanxi gegenseitig des „Regenklaus“ – juristisch ungeklärt, meteorologisch kaum nachweisbar, politisch brisant. Völkerrechtler sehen darin ein Vorspiel künftiger Konflikte zwischen Staaten, denn bereits heute fragt sich Südostasien, ob Pekings Ambitionen den Mekong oder den Brahmaputra beeinflussen könnten (Institute for International Law, Universität Bonn).

Ob Wettermanipulation überhaupt messbar wirkt, bleibt wissenschaftlich umstritten. Die Weltorganisation für Meteorologie spricht von Steigerungsraten zwischen null und zwanzig Prozent – stark abhängig von Wolkentyp, Temperaturprofil und Aerosolkonzentration. Gerade in Dürren fehlen die nötigen feuchten Aufwinde; dennoch greifen Regierungen dann am liebsten zur chemischen Voodoo‑Kanone. Der GAO‑Bericht moniert „unzuverlässige Daten“ und plädiert für einheitliche Monitoring‑Standards (US GAO). Effektivitätsdebatten sind somit weniger meteorologisch als machtpolitisch motiviert.

Fazit: Zwischen Ingenieurskunst und Hybris

Auch ethisch wird die Frage drängender. Wer entscheidet, wann und wo Regen fällt? Lässt sich die Ressource Himmel privatisieren? Chinas Staatskapitalismus liefert eine zentrale Antwort: Der Nutzen des Kollektivs rechtfertige den Eingriff. Westliche Demokratien hingegen ringen um Genehmigungsverfahren, Haftungsregeln und öffentliche Akzeptanz. Während die Technikgläubigen von einer sanften Form des Geo‑Engineering sprechen, warnen Kritiker vor einem „moral hazard“: Wenn Regen auf Knopfdruck erzeugbar scheint, sinkt der Druck, Wasser sparsamer zu nutzen und Treibhausgase zu mindern (Carnegie Climate Governance Initiative).

Die chinesische Drohnenflotte markiert dennoch den Beginn einer neuen Ära. Gegenüber den alten Propellerflugzeugen arbeiten die UAVs präziser, leiser, billiger. Ihr Algorithmus analysiert Wolkenmikrophysik in Echtzeit, wählt Zielgebiete aus und passt Dosierungen an – ein Versionssprung, der den Unterschied zwischen Schrotflinte und Präzisionsgewehr illustriert. Sollte Peking sein Fünfjahresziel einlösen und bis 2025 eine Fläche größer als Indien wettertechnisch „betreuen“, erhielte die Welt ein gigantisches Feldlabor für Anthropozän‑Ingenieure (State Council of the People’s Republic of China).

Ein verbindliches Regelwerk fehlt bislang. Zwar existiert in China ein nationales Wettermodifikationsgesetz, doch es betrifft nur das Inland. Internationale Leitplanken existieren kaum, das Umweltvölkerrecht kennt keine spezifischen Verbote. Dabei birgt jede kondensierte Wolke ein überregionales Risiko: Überschwemmungen diesseits, Trockenheit jenseits der Grenze. Ohne multilaterale Transparenz könnte aus technischer Innovation ein Katalysator geopolitischer Spannungen werden (World Meteorological Organization).

Vor‑ und Nachteile des silbernen Regens lassen sich deshalb nicht simpel gegeneinander aufrechnen. Für Bauern in der Wüste Gobi können zusätzliche Millimeter Wasser die Existenz bedeuten; für Umweltmediziner aber zählt die Frage nach möglichen Bioakkumulationen schwer. Und solange Klimaprognosen extremer werden, steigt der Reiz, an Stellschrauben zu drehen, die man nicht bis zum Ende versteht.

Vielleicht ist genau dieser Zwiespalt der Kern des chinesischen Experiments: Es demonstriert handfeste Ingenieurskunst und legt zugleich den Finger auf die Grenzen menschlicher Hybris. Wer Regen bestellt, muss mit Stürmen rechnen – nicht nur meteorologisch. Weltweit sollte deshalb gelten, was seriöse Meteorologen seit Jahrzehnten fordern: mehr Grundlagenforschung, offene Daten, unabhängige Wirksamkeitsprüfungen und ein Regelwerk, das Nachbarn einbindet, bevor Wolken zu Politikum werden.

Bis dahin bleibt die Wetterdrohne Symbol und Warnung zugleich. Sie zeigt, wozu ein technisch versiertes, zentral gesteuertes Land imstande ist, wenn es seine Prioritäten auf Kontrolle setzt. Sie erinnert aber ebenso daran, dass Wasserzyklen kein Raster scharf abgegrenzter Zuständigkeiten kennen. Silberiodid kann Regen auslösen; es kann jedoch weder den Süßwasserbedarf senken noch den Treibhauseffekt stoppen. Die entscheidende Aufgabe bleibt, natürliche Ressourcen zu schonen, anstatt sie synthetisch nachzubessern. Andernfalls könnte der Traum von der gezähmten Wolke sich als Ikarusflug erweisen – und am Ende mehr austrocknen, als er bewässert.

Weitere Beiträge

Thermische Desinfektion: Die teure Legionellen-Lüge im Warmwasser

Bluthochdruck-Skandal? Angebliche Grenzwert-Manipulation?

Wasserknappheit? Der große Irrtum – wie Sparen unser Trinkwasser vergiftet!