Wenn Milliardäre wählen gehen – Wie Tech-Größen unsere Demokratie auf Kurs bringen

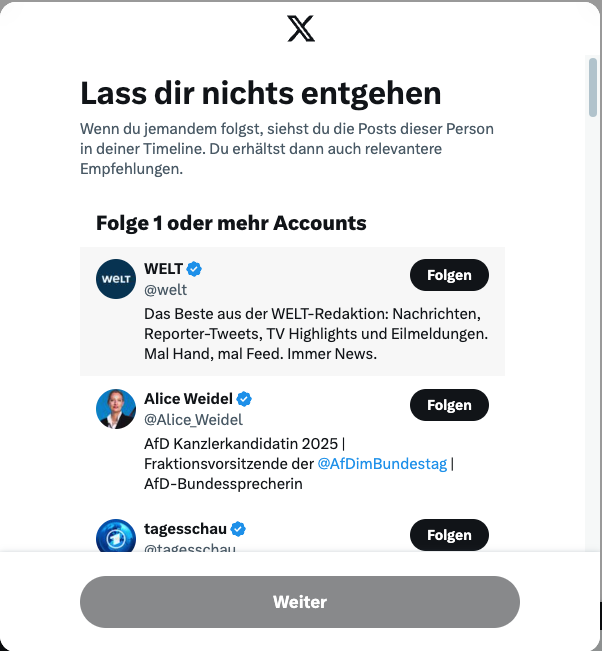

Die erste Überraschung wartet schon, bevor man den ersten Post abgesetzt hat. Wer dieser Tage in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ein neues Konto auf X anlegt, entdeckt nach wenigen Klicks in der Rubrik „Für dich empfohlen“ den offiziellen Account von Alice Weidel, Kanzlerkandidatin der AfD. So erging es auch den Testpersonen einer Anfang 2025 veröffentlichten Untersuchung der NGO Global Witness: In ihren frisch angelegten Test‑Accounts landeten AfD‑Nahestehende Inhalte zweimal so häufig in den Empfehlungslisten wie Beiträge anderer Parteien. Die Algorithmen der Plattform, so das Ergebnis, liefern rechten Content bevorzugt aus – und zwar ohne dass Nutzerinnen und Nutzer danach gefragt hätten.

Elon Musk und die AfD: Rückenwind aus Kalifornien

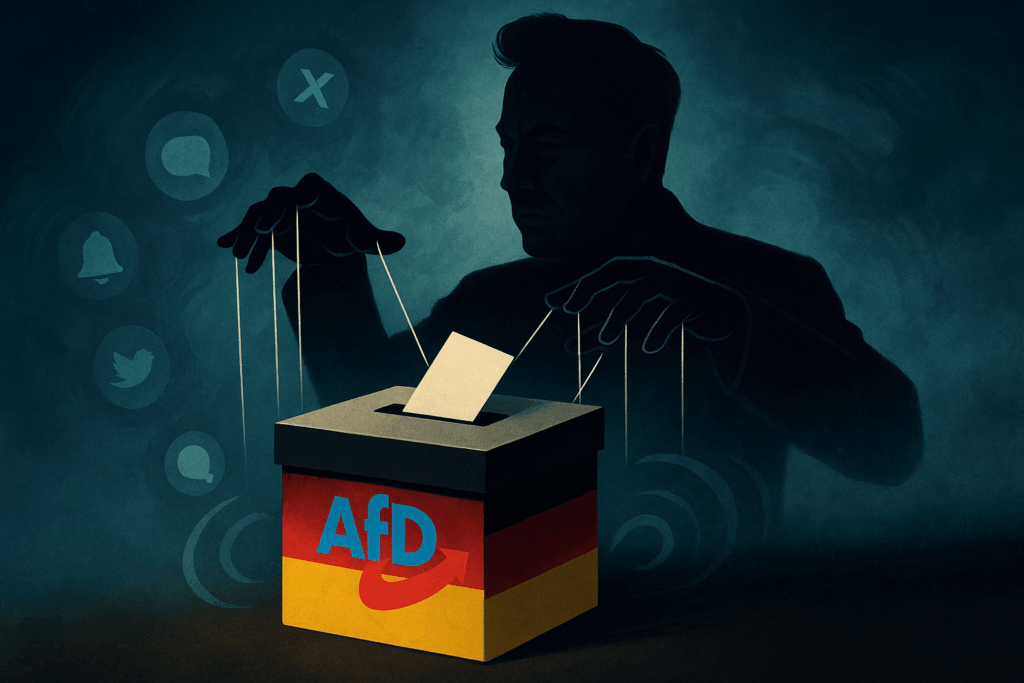

Der Mann, der seit dem Kauf von X die Stellschrauben am Empfehlungssystem fest in der Hand hält, heißt Elon Musk. Schon im Dezember 2024 erklärte der reichste Mensch der Welt ganz offen, die AfD sei „die einzige Rettung für Deutschland“. Einen Monat später lud er Alice Weidel zu einer Live‑Übertragung auf seiner Plattform, lobte sie in den höchsten Tönen und forderte sein Millionenpublikum auf, die Partei an die Regierung zu wählen.

Zwischen Musks Sympathiebekundungen und dem Reichweitensprung der AfD liegen nur wenige Wochen. Nach Recherchen des Berliner Humboldt‑Instituts für Internet und Gesellschaft stiegen Weidels Follower‑Zahlen im selben Zeitraum nahezu senkrecht an. In der Politikwissenschaft diskutiert man deshalb längst, ob X zu einem privaten Wahlkampfinstrument geworden ist – kontrolliert von einem einzigen Tech‑Milliardär, der weder deutsches Wahlrecht besitzt noch den hiesigen Transparenzpflichten für Parteienspenden unterliegt.

Vom Portemonnaie bis zum Pixel: Die Werkzeuge der Superreichen

Musk ist nicht der Erste, der digitale Macht und reales Geld koppelt, um politische Ergebnisse zu beeinflussen. Schon 2016 zeigte der Cambridge‑Analytica‑Skandal um Facebook (heute Meta), wie sich Wählerdaten in gezielte Desinformationskampagnen verwandeln lassen. Mark Zuckerberg geriet damals ins Visier von US‑ und EU‑Untersuchungen, weil seine Plattform die Tür zu mikrogezielter Wahlwerbung sperrangelweit offen gelassen hatte – ein Problem, das bis heute nicht restlos gelöst ist, wie der Deutschlandfunk jüngst bilanzierte.

Parallel wird der klassische Geldhahn weitergedreht. In Deutschland ermittelt seit Februar 2025 die Staatsanwaltschaft wegen einer 2,35‑Millionen‑Euro‑Spende an die AfD. Offiziell kam das Geld von einem ehemaligen FPÖ‑Funktionär aus Österreich, doch Behörden vermuten einen Strohmänner‑Mechanismus, hinter dem ein deutsches Milliardärsvermögen steckt. (zdf.de) Schon 2017 hatte dasselbe AfD‑Umfeld illegal gestückelte Spenden aus der Schweiz kassiert – eine Methode, die der Bundestag damals mit Strafzahlungen belegte, aber offenbar nicht abstellen konnte.

Auch in den USA bleibt Peter Thiel, Palantir‑Mitgründer und PayPal‑Veteran, ein Lehrbeispiel: Nach seiner millionenschweren Unterstützung Donald Trumps und diverser MAGA‑Kandidaten verkündete der deutsch‑amerikanische Investor zwar einen vorläufigen Rückzug aus der Wahlkampffinanzierung. Doch wie schnell solche Ankündigungen kippen können, zeigte die Zwischenwahl 2022, als Thiel kurzfristig erneut zweistellige Millionenbeträge in republikanische Kampagnen steckte – diesmal für Kryptothemen und gegen Trans‑Rechte. Selbst wenn Thiel aktuell eine Pause einlegt, gilt sein „Blitz‑Comeback“ in Wahljahren als feste Größe im US‑Politbetrieb.

Algorithmen als Zünglein an der Waage

Warum greifen Tech‑Milliardäre zunehmend zu Algorithmen statt zu Flugblättern? Antwort eins: Reichweite. Während Fernsehspots oder Printanzeigen Millionen kosten, genügt heute eine Modifikation im Code, um Millionen Bildschirme gleichzeitig zu erreichen. Antwort zwei: Intransparenz. Empfehlungssysteme sind Geschäftsgeheimnisse. Selbst unter dem neuen EU‑Gesetz über digitale Dienste (DSA) müssen Konzerne zwar Risikoberichte liefern, doch die konkrete Gewichtung, warum ein AfD‑Video oder ein Biden‑Meme auftaucht, bleibt im Dunkeln. Die EU‑Kommission fordert deshalb seit Anfang 2025 Einsicht in X‑ und TikTok‑Algorithmen – eine Premiere im weltweiten Plattformrecht.

Global Witness macht greifbar, wie die Unsichtbarkeit des Quellcodes wirkt: In den Tests bekamen neue X‑Accounts zwar je ein CDU‑, SPD‑ und Grünen‑Profil als Folgevorschlag, doch die AfD tauchte deutlich prominenter auf – manchmal sogar exklusiv in der ersten Vorschlagsreihe. Dazu kamen Kurzvideos, in denen Weidel unter dem Hashtag #bundeskanzlerin ihre Wahlkampfbotschaften platzierte. Für Forschende ist klar: Wer so früh im Nutzer‑Erlebnis erscheint, verankert sich im Gedächtnis, bevor andere Parteien überhaupt sichtbar werden.

Geld, Daten, Weltanschauungen

Die Machtstellung der Tech‑Magnaten speist sich nicht nur aus Geld und Programmierkunst, sondern auch aus einer libertär‑unternehmerischen Weltanschauung. Musk wettert gegen „rote Tape“ (Bürokratie) und hohe Steuern, Thiel träumt von schwimmenden Privat‑Städten ohne staatliche Regulierung, Zuckerbergs Meta‑Konzern experimentiert mit digitalen Paralleluniversen, in denen herkömmliche Arbeits‑ und Datenschutzgesetze ausgehöhlt werden. Was ein philosophisches Randthema zu sein scheint, wird hochpolitisch, sobald dieselben Personen Wahlkämpfe mit Millionensummen, Plattformprivilegien oder beidem gleichzeitig befeuern.

In Deutschland verschiebt sich das demokratische Gleichgewicht gleich doppelt: Einerseits fließen Spendengelder, die weder Bundestag noch Öffentlichkeit sofort nachverfolgen können. Andererseits verlagert sich der politische Diskurs in Plattformen, die von Einzelpersonen kontrolliert werden. Wenn Musks X‑Server in Texas ausfallen, verstummt auf einen Schlag ein relevanter Teil der Wahlkommunikation in Europa. Die Abhängigkeit von privat finanzierter, privat gesteuerter Infrastruktur war nie größer.

Wer kontrolliert die Controller?

Die naheliegende Antwort lautet: Regulierung. Doch selbst der Digital Services Act zeigt Grenzen, solange sich Plattformen mit Verweis auf Geschäftsgeheimnisse sperren. Einige Abgeordnete fordern deshalb ein Wahlkampf‑Transparenzgesetz nach US‑Vorbild, das digitale Spenden und algorithmische Bevorzugungen offenlegt. Andere drängen auf eine Zerschlagung marktbeherrschender Plattformen, wie sie der Deutschlandfunk Ende Januar forderte.

Zugleich rückt die Rolle der Medien in den Fokus: Wenn klassische Nachrichtenhäuser wie ARD‑Tagesschau oder ZDF Wahlmanipulation durchsickern lassen, haben sie oft schon tägliche Quotenverluste an gleiche Plattformen erlitten. Die Tagesschau‑Analyse vom 9. Januar skizzierte ein „globales Netzwerk von Rechtspopulisten“, in dem Musk als Nutznießer der eigenen Reichweite agiert – ein Szenario, das Journalisten zwar benennen, aber nicht abstellen können.

Demokratie zum Sonderpreis?

Bleibt die Frage, wie viel eine Stimme in Zeiten von Cloud‑Rechenzentren und Super‑Reichweiten wert ist. Die AfD‑Millionenspende zeigt: Für rund zweieinhalb Millionen Euro lassen sich 6.000 Großplakate finanzieren, dazu Social‑Media‑Werbung im sechsstelligen Bereich. Ein Schnäppchen, verglichen mit dem Börsenwert von X oder Meta. Tech‑Milliardäre agieren damit auf einem Spielfeld, in dem ihre Portokasse politische Landschaften formen kann.

Für Wählerinnen und Wähler bedeutet das: Die Timeline, die beim Frühstücks‑Scrollen wie ein neutraler Nachrichtenmix aussieht, ist in Wahrheit das Ergebnis milliardenschwerer Ziel‑ und Code‑Entscheidungen weniger Personen. Jede Empfehlung eines Weidel‑Accounts, jedes virale AfD‑Video erinnert daran, dass digitaler Platz in erster Linie Besitz ist – und erst in zweiter Linie öffentlicher Raum.

Was jetzt?

Ein realistischer Schutz der Demokratie vor Milliardärsinteressen muss mehrere Ebenen abdecken:

- Licht ins Dunkel der Wahlfinanzen – nicht nur bei klassischen Großspenden, sondern auch bei Plattform‑Rabatten oder algorithmischer Bevorzugung.

- Technische Transparenz: Offene Schnittstellen, die es Forschenden ermöglichen, Empfehlungsmechanismen unabhängig zu prüfen.

- Medien‑Kompetenz in der Breite: Wer weiß, wie Empfehlungsalgorithmen funktionieren, trifft informiertere Entscheidungen; wer es nicht weiß, bleibt Spielball derer, die den Code schreiben.

Dass es dafür einen langen Atem braucht, zeigt die Gegenwart: Während die EU noch auf Einsicht in Musks Quellcode wartet, pflastern AfD‑Plakate deutsche Innenstädte, bezahlt mit anonymem Großgeld. Und in der digitalen Nachbarschaft schlägt der X‑Algorithmus vor, Weidel doch einfach direkt zu folgen.

Die entscheidende Erkenntnis lautet daher: Unsere Demokratien sind so stark wie ihre digitale Resilienz. Wenn wir nicht wollen, dass ein kleiner Kreis superreicher Tech‑Unternehmer das Wahlmenü vorkocht, müssen Gesetze, Medien und Zivilgesellschaft gemeinsam an einem Gegenrezept arbeiten – transparent, wehrhaft und unabhängig von den Launen eines einzigen Milliardärs.

Weitere Beiträge

“Geheime Technikmacht: Wie ein Verein Deutschlands Regeln schreibt – und Brüssel warnt”

Selenski entmachtet Korruptionsbehörde – Zerbricht jetzt Europas Vertrauen in die Ukraine?

Trinkwasser-Deal: DVGW-Korruption enthüllt – Chemie-Lobby kassiert!