Was er für die Schweiz bedeutet

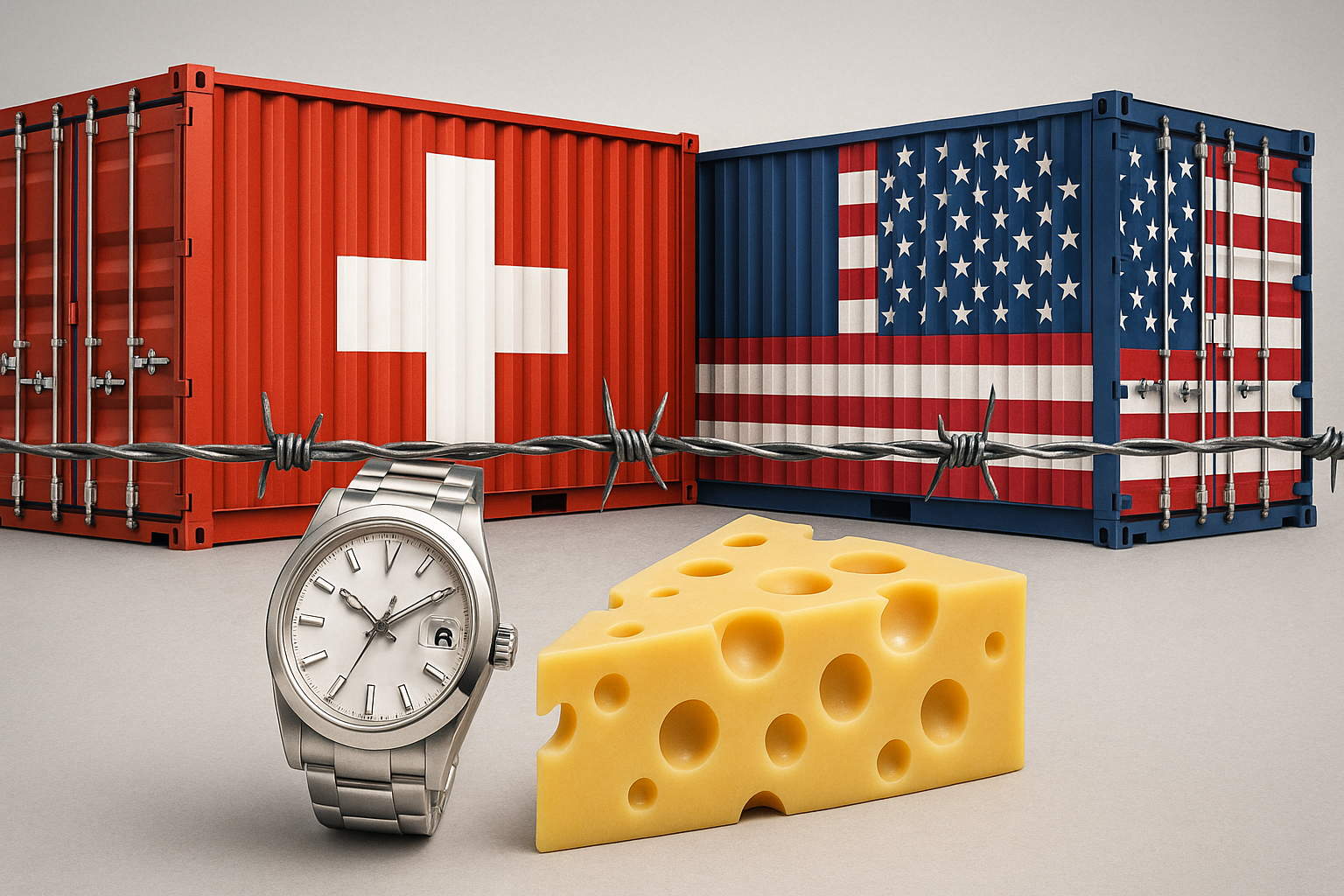

Donald Trump ist zurück in Washington – und mit ihm eine harte „America-First“-Linie im Welthandel. Seit Anfang April 2025 droht der US-Präsident mit neuen Importabgaben von bis zu 31 Prozent auf Schweizer Waren. Die bereits bestehenden 25-Prozent-Zölle auf Stahl und Aluminium bleiben ebenfalls bestehen. Für ein exportorientiertes Land wie die Schweiz stellt sich deshalb die Frage: Wer leidet, wer profitiert, und wie reagieren Politik und Unternehmen?

Ein Schock für die Uhren-Nation

Am härtesten trifft es jene Branchen, in denen die Schweiz Weltmarktführer ist. Die Luxusuhren-Industrie erzielt jedes sechste Franken im US-Geschäft. Wird eine Rolex, Patek oder Omega am Zoll plötzlich um ein Drittel teurer, überlegen sich selbst wohlhabende Amerikaner zweimal, ob sie zugreifen. Händler berichten bereits von ersten Stornierungen, weil Käufer auf Hongkong oder Dubai ausweichen. Für die teuren Marken ist das zwar schmerzhaft, aber überlebbar: Ihre Kundschaft bezahlt eher einmal eine Preiserhöhung. Die mittelgroßen Hersteller, die in einem Preissegment zwischen 2 000 und 10 000 Franken agieren, spüren den Druck deutlicher. Dort reichen die Margen nicht aus, um die Zölle komplett zu schlucken, doch eine volle Weitergabe an den Kunden würde Absatz kosten.

Maschinenbau und Medtech: Präzision wird zur Last

Noch gravierender sieht es beim Maschinen-, Elektro- und Medtech-Sektor aus. Schweizer Präzisionswerkzeuge, Spezialpumpen oder Laborgeräte sind zwar technisch oft unersetzlich, aber ihre Preise sind hart kalkuliert. Ein Zollaufschlag von 31 Prozent könnte dazu führen, dass amerikanische Einkäufer eher zu deutschen oder koreanischen Alternativen greifen. Einige Betriebe prüfen bereits, ob sie Komponenten in Mexiko oder gleich in den USA fertigen lassen können, um die Abgaben zu umgehen. Das kostet Jobs im Inland – und schwächt auch Zulieferer in ländlichen Regionen wie dem Toggenburg oder dem Berner Oberland.

Süßes, Käse und Kaffee – die Nischenverlierer

Schokolade, Käse und Kaffee machen im Statistikvergleich zwar nur einen kleineren Teil der Schweizer Exporte aus, doch für viele Traditionsmarken sind die USA ihr wachstumsstärkster Markt. Vor allem Premium-Schoggi, die in New York oder Los Angeles längst als Lifestyle-Gadget gilt, könnte in den Regalen Platz für belgische, italienische oder amerikanische Konkurrenz freimachen. Ähnlich sieht es beim Emmentaler und beim Raclette-Käse aus: Der Konsument in Florida merkt den Preisaufschlag sofort, weil die Produkte in direktem Wettbewerb mit lokaler Ware stehen.

Der Franken als sichere Zuflucht – Fluch und Segen zugleich

Während die Exporteure schwitzen, erleben die Devisenhändler mal wieder einen Franken-Boom. Im Handelskrieg zwischen Washington und Peking fliehen Investoren in den „sicheren Hafen“ Schweiz. Der Kurs steigt, was die Produkte hierzulande in Dollar gerechnet noch teurer macht. Damit wird der Zolleffekt doppelt schmerzhaft. Andererseits freut sich der Schweizer Konsument: Ferien in Kalifornien, die Shopping-Tour am Black Friday oder der Online-Kauf von Elektronik in den USA werden günstiger. Auch die importabhängige Pharma- und Chemiebranche profitiert von billigen Rohstoffen, die sie in Dollar bezahlt.

Wo sogar Chancen lauern

Trotz aller Hiobsbotschaften gibt es Lichtblicke. Viele multinationale Schweizer Firmen – allen voran Nestlé, ABB oder Novartis – betreiben bereits große Werke in den Vereinigten Staaten. Sie können ihre Produkte lokal herstellen und direkt verkaufen. Für sie sind die neuen Zölle eher ein Wettbewerbsvorteil gegenüber europäischen Rivalen, die keine US-Fabriken besitzen. Auch die Pharma- und Medtech-Industrie ist vergleichsweise robust: Patentgeschützte Medikamente und hochkomplexe Implantate lassen sich nicht so leicht substituieren, und ein paar Prozent Preisaufschlag fallen im Milliarden-Budget amerikanischer Krankenversicherer wenig ins Gewicht.

Darüber hinaus schaut die Schweiz verstärkt Richtung Asien. Das Freihandelsabkommen mit China wird ausgebaut, neue Gespräche mit Indien und den Golfstaaten laufen. Während Amerika zur protektionistischen Festung wird, öffnet sich mancher Markt im Osten bereitwillig für Schweizer Präzisionsgüter – oft mit geringeren Zöllen als zuvor.

Bern zwischen Protest und Pragmatismus

Der Bundesrat fährt einen Doppelkurs. Einerseits protestiert er in Washington, verweist auf jahrzehntelange Partnerschaft und pocht auf vorhandene WTO-Regeln. Diplomaten suchen Ausnahmeregeln, vor allem für Uhren und Maschinen. Andererseits stellt die Regierung klar, dass man nicht in eine Eskalationsspirale einsteigen will. Strafzölle gegen Harley-Davidson oder Bourbon, wie sie Brüssel 2018 verhängte, gelten in Bern als letztes Mittel. In der Zwischenzeit baut das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) einen „Trump-Ticker“ auf, der Firmen in Echtzeit über neue US-Verordnungen informiert, damit Lieferketten schnell angepasst werden können.

Die Sicht der Unternehmen

In der Praxis bleibt den Firmen wenig Zeit. Uhrenhersteller prüfen, ob sie Endmontagen nach Texas verlegen können. Maschinenbauer denken über Joint Ventures in South Carolina nach, weil dort Steuervergünstigungen locken. Manche KMU schließen sogar kurzfristige Wechselkursversicherungen ab, um den starken Franken zu kompensieren. Andere wiederum setzen auf „Swissness“ als Verkaufsargument: Wer eine Luxusuhr kauft, so das Marketing-Mantra, achtet weniger auf den Preis als auf Prestige.

Konsumenten: kleine Gewinner des Handelskriegs

Ironischerweise könnte der Schweizer Endverbraucher am Ende zu den Gewinnern zählen. Der starke Franken drückt die Preise für Elektronik, Mode und Reisen. Ein Flug Zürich–New York ist im Vergleich zu 2023 rund zehn Prozent günstiger, Hotelketten in Miami werben mit Off-Season-Rabatten, und auf US-Shopping-Plattformen locken zusätzliche Coupons. Selbst wenn amerikanische Jeans an der Grenze teurer würden, fällt die Mehrbelastung durch einen 31-prozentigen Zoll auf 40 Franken Warenwert kaum ins Gewicht.

Das große Bild

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass die USA für die Schweiz zwar wichtig, aber nicht allesentscheidend sind. Rund zwölf Prozent aller Schweizer Exporte gehen in die Vereinigten Staaten. Die EU bleibt klarer Hauptabsatzmarkt, gefolgt von China. Doch die USA haben eine enorme Signalwirkung: Wenn die größte Volkswirtschaft der Welt mit Strafzöllen droht, zögern auch andere Länder, neue Freihandelsverträge zu unterschreiben. Für die kleine, offene Schweizer Volkswirtschaft bedeutet jeder Zoll, jeder Handelsstreit ein Risiko für Wohlstand und Arbeitsplätze.

Fazit

Trumps neue Zollpolitik ist für die Schweiz vor allem eines: ein Stresstest. Sie zeigt, wie verwundbar exportorientierte Branchen sind, wenn sie zu sehr auf einen Markt setzen. Uhren- und Maschinenhersteller müssen bangen, Landwirte und Feinkost-Produzenten fürchten um Wachstumspläne. Gleichzeitig entstehen Chancen für Firmen mit US-Werken und für jene, die ihre Absatzmärkte rasch diversifizieren. Konsumenten profitieren von einem starken Franken, während die Politik zwischen Diplomatie und nüchternem Risikomanagement balanciert.

Kurz gesagt: Die negativen Effekte überwiegen, aber sie sind nicht zwangsläufig existenzbedrohend. Wer schnell reagiert, kreativ ausweicht und die globale Unsicherheit für strategische Entscheidungen nutzt, kann sogar gestärkt aus der Zollkrise hervorgehen. Die Schweiz hat das in ihrer Geschichte schon mehrfach bewiesen – und wird es wohl auch diesmal tun.

Weitere Beiträge

“Geheime Technikmacht: Wie ein Verein Deutschlands Regeln schreibt – und Brüssel warnt”

Selenski entmachtet Korruptionsbehörde – Zerbricht jetzt Europas Vertrauen in die Ukraine?

Trinkwasser-Deal: DVGW-Korruption enthüllt – Chemie-Lobby kassiert!