Ermittler stürmen Benkos Villa in Igls und das Kaufhaus Tyrol: Die Signa‑Pleite wird zum Milliardenkrimi.

Alle Details der Razzien in Innsbruck und Wien.

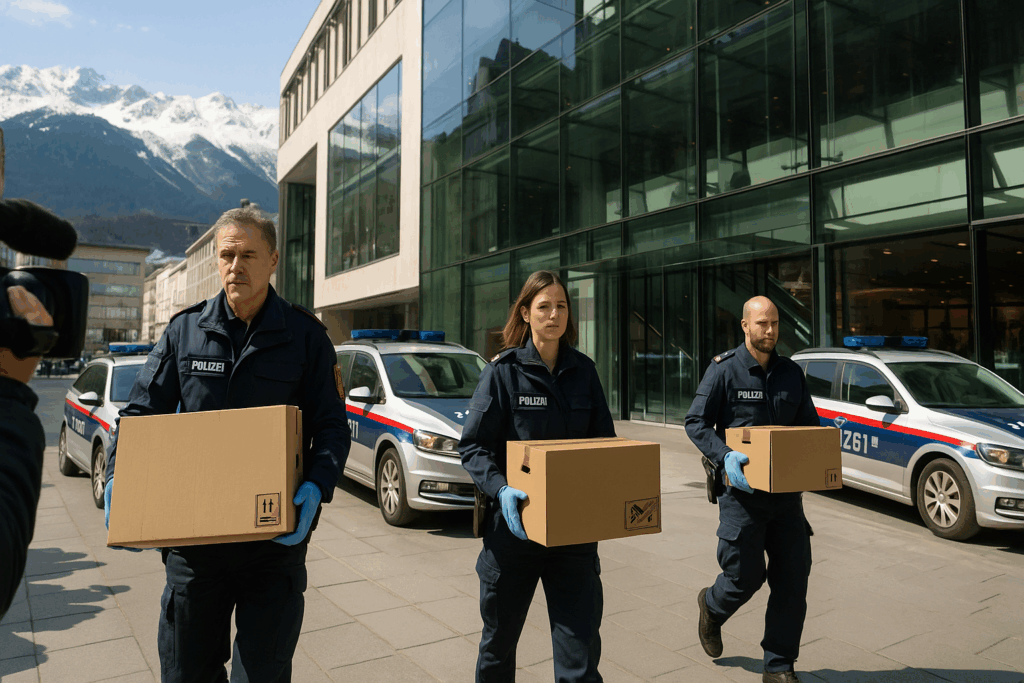

Es war kurz nach Sonnenaufgang, als Polizeibeamte der Sonderkommission Signa am Mittwoch die verspiegelten Portale des Kaufhaus Tyrol in der Innsbrucker Maria‑Theresien‑Straße öffneten. Nur wenige Minuten später rumpelten Kisten mit Aktenordnern auf den Gehsteig, und das metallene Klacken der Beweismittelsiegel hallte durch die Fußgängerzone. Parallel drangen Ermittler in die Villa von René Benko im noblen Ortsteil Igls vor, während in Wien Kriminalisten die gläserne Firmenzentrale an der Herrengasse durchkämmten. Die koordinierte Aktion war Teil eines europaweiten Ermittlungsverfahrens, ausgelöst durch Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft München I und der Direzione Distrettuale Antimafia in Trient. Bewilligt hatte die Razzien das Landesgericht für Strafsachen Wien auf Antrag der Wirtschafts‑ und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

Das Geflecht der Signa

Schon die Auswahl der Objekte zeigte die strategische Stoßrichtung: In den Regalen des Kaufhaus Tyrol, wo Benko 2004 seine Karriere als Junginvestor begann, suchten Fahnder nach den Wurzeln eines Firmengeflechts, das heute in über tausend Einzelgesellschaften zersplittert ist. In der Villa, deren Grundstück nach wie vor der Laura‑Privatstiftung gehört, sollte erfasst werden, welche Kunstwerke, Waffen und Luxusuhren trotz laufender Beschlagnahmeversuche noch vorhanden sind. Münchner Ermittler interessiert besonders die Frage, ob über diese Immobilie Gelder eines saudi‑arabischen Staatsfonds umgeleitet wurden.

Der spektakuläre Kollaps des Signa‑Imperiums rückt damit erneut ins grelle Licht. Als die Holding am 29. November 2023 Insolvenz anmeldete, hatten Gläubiger binnen Tagen Forderungen von knapp zehn Milliarden Euro angemeldet – die größte Pleite in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Der vorläufige Insolvenzverwalter Christof Stapf stellte zunächst einen Sanierungsplan in Aussicht; zwei Monate später musste er eingestehen, dass nur die Liquidation blieb. War die Gruppe bereits 2022 materiell zahlungsunfähig, wie Stapf inzwischen behauptet, dann hätten Benko und sein Umfeld mit jedem weiteren Kredit Gläubiger vorsätzlich getäuscht.

Bruchstellen im Vertrauen

Die Hausdurchsuchungen sind der bisherige Höhepunkt einer Entwicklung, die am 23. Januar dieses Jahres mit Benkos Festnahme begann. Damals verließ der einstige Milliardär seine Innsbrucker Villa in Handschellen; seither sitzt er in der Justizanstalt Wien‑Josefstadt in Untersuchungshaft. Die WKStA wirft ihm vor, Vermögenswerte über die Laura‑Stiftung verschleiert und Beweismittel gefälscht zu haben, um sie dem Zugriff von Masseverwaltern zu entziehen. Benko ließ über seinen Anwalt lediglich erklären, er werde „vollumfänglich kooperieren“, ein Versprechen, das mit jeder neuen Razzia weniger glaubhaft wirkt.

Besonders brisant ist ein interner Schriftwechsel, in dem die Signa Development Selection AG wenige Wochen vor der Insolvenz noch „komfortable Liquiditätsreserven“ ausweist, während parallel Intercompany‑Darlehen im dreistelligen Millionenbereich flossen. Insolvenzverwalterin Andrea Fruhstorfer sieht darin eine unerlaubte Einlagenrückgewähr und erstattete Mitte April Strafanzeige gegen Benko, den früheren Finanzvorstand Manuel Pirolt und CEO Timo Herzberg. Auf den ersten Blick wirken die Beträge wie Fußnoten im Milliardenkonstrukt, doch sie illustrieren ein System, in dem interne Finanzierungen als Frischgeld nach außen verkauft wurden.

Versionen und Verdachtsmomente

Der nun vollzogene Zugriff auf Originalunterlagen soll die Konturlosigkeit früherer Beweisführung beenden. Ermittler berichten, in vielen elektronischen Datenräumen fänden sich nur Dateien mit der Kennzeichnung „Version 2 final_final“, nicht jedoch die Entwürfe – ein Umstand, der den Verdacht nachträglicher Retuschen nährt. Gleichzeitig tauchen in privaten Chat‑Verläufen frühere Präsentationsstände auf, die weit höhere Vorverkaufsquoten für Münchens Prestigeprojekt „Franz Quadrat“ auswiesen als in den heute zugänglichen Dokumenten. Dieser Versionsvergleich zeigt eindrücklich, wie das Narrativ vom krisenfesten Premium‑Portfolio über die Jahre nachgeschärft wurde, um Anleger und Banken zu besänftigen.

Die Zusammenarbeit der WKStA mit den italienischen Antimafia‑Fahndern markiert eine Zäsur. In Trient lautet der Vorwurf, Benko habe als „Anführer einer mafiösen Vereinigung“ Baukonzessionen erschlichen, um ungerechtfertigte Gewinne abzuschöpfen. Noch 2021 hatte Signa in einem Investorenbrief erklärt, man arbeite „ausschließlich mit erstklassigen lokalen Partnern“. Die Wirklichkeit sieht offenkundig anders aus: Ermittler rekonstruieren Netzwerke, in denen Subunternehmen über Strohleute ausgeschriebenen Projekten zugeteilt wurden. Hier schließt sich der Kreis zur Münchner Geldwäsche‑Anzeige, die den jüngsten Durchsuchungen unmittelbar vorausging.

Folgen für Gläubiger und Politik

Während Strafverfolger auf beiden Seiten der Alpen Beweise sichern, verschiebt sich die Perspektive der Gläubiger vom „ob“ zum „wie viel“. Knapp 7,7 Milliarden Euro Forderungen gegen die Signa Holding sind bereits offiziell anerkannt, zusätzliche Ansprüche werden geprüft. Doch die Masse schrumpft: Vor zwei Wochen gab der Gläubigerausschuss grünes Licht zum Verkauf der indirekten Beteiligung am Chrysler Building in New York – Erlös: fünf Millionen Euro. Eine Zahl, die das Missverhältnis zwischen Schuldturm und verbliebenen Vermögenswerten drastisch verdeutlicht.

Dass Österreich bislang keine Staatsgarantien in Aussicht stellte, ist auch Folge des politischen Stimmungswandels. Die Erinnerung an Benkos Auftritt bei Ex‑Kanzler Sebastian Kurz, der den Investor 2020 unverblümt als „großen Patriot“ lobte, weicht dem Eindruck eines Systemversagens. Nicht zufällig betont Wirtschaftsminister Martin Kocher nun, die Aufarbeitung müsse „alle Fragen zu Staatsnähe und Parteispenden offenlegen“. Benko selbst hatte stets versichert, sein Engagement in der Politik beschränke sich auf „sporadische Kultur‑Sponsoring‑Aktivitäten“, doch die Akten sprechen von anderen Summen.

Im Zentrum des Interesses steht neuerdings auch die deutsche Warenhauskette Galeria, die Benko 2019 unter das Signa‑Dach zog. Damals pries er das Modell „Handel plus Immobilie“ als zukunftssicher. Heute verweisen Insolvenzexperten darauf, dass genau diese Struktur die Flächenexpansion beschleunigte und den Absturz vertiefte. Der sogenannte „Portfolio‑Turnaround‑Plan“ von 2022, dessen finale Version Investoren ein „robustes E‑Commerce‑Wachstum“ versprach, unterschied sich auffallend von einem Zwischenentwurf, in dem stationäre Umsätze bereits rückläufig waren. Wieder liefert der Versionsvergleich ein Lehrstück darüber, wie Risiken weichgezeichnet wurden, bis sie politisch opportun erschienen.

Ausblick über die Alpen hinaus

Die gesellschaftlichen Wunden sind tief. In Innsbruck blicken Einzelhändler mit Sorge auf das Kaufhaus Tyrol, das bislang noch lebhaft frequentiert ist. Sollte ein Verkauf anstehen, drohte eine Hängepartie, die an die schleppende Sanierung der Berliner City‑Immobilien erinnert. In Wien wiederum hat die Bevölkerung längst verinnerlicht, dass die Herrengasse‑Zentrale Symbol für eine Ära der Immobilien‑Euphorie war, die nach dem Zinsanstieg plötzlich kollabierte.

Juristisch indes drängt die Zeit. Benkos Untersuchungshaft wurde erst am Dienstag um weitere zwei Monate verlängert; nächste Frist ist der 7. Juli. Bis dahin wollen Fahnder die in Innsbruck und Wien beschlagnahmten Datenträger auswerten. Das Ergebnis wird entscheidend sein für die Anklagefrage – und für den Versuch der Gläubiger, im Konkurs doch noch eine zweistellige Quote zu erzielen.

Sollte sich der Verdacht der Untreue und betrügerischen Krida erhärten, drohen dem 47‑Jährigen bis zu zehn Jahre Haft. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Prozess weit mehr sein wird als eine Abrechnung mit einem einzelnen Unternehmer. Vielmehr steht das österreichische Kontrollsystem selbst auf dem Prüfstand: Wie konnten Banken, Politik und Aufsichtsbehörden riskante Finanzkaskaden übersehen, die heute in Zeitraffer offengelegt werden?

Am Ende des Tages schloss sich hinter den Ermittlern die schwere Eichentür der Villa in Igls; das Rauschen der Festplatten‑Kloner verstummte erst gegen Mitternacht. Das Bild des mondänen Alpenpanoramas kontrastiert mit Kartons voller Belege, die das Gegenteil von Anmut offenbaren. Dass ausgerechnet an diesem Ort der Mythos Benko entstand und nun sein wohl letztes Kapitel geschrieben wird, ist nur vordergründig Ironie. In Wahrheit zeigt es, wie schmal der Grat zwischen unternehmerischem Wagemut und strafrechtlicher Hybris verläuft – ein Lehrstück, das über Innsbruck und Wien hinausreicht und das Vertrauen in Europas Immobilien‑ und Finanzbranche nachhaltig prägen wird.

Weitere Beiträge

“Geheime Technikmacht: Wie ein Verein Deutschlands Regeln schreibt – und Brüssel warnt”

Selenski entmachtet Korruptionsbehörde – Zerbricht jetzt Europas Vertrauen in die Ukraine?

Trinkwasser-Deal: DVGW-Korruption enthüllt – Chemie-Lobby kassiert!